でこぼこ(叢生)

目次

でこぼこ(叢生)の原因

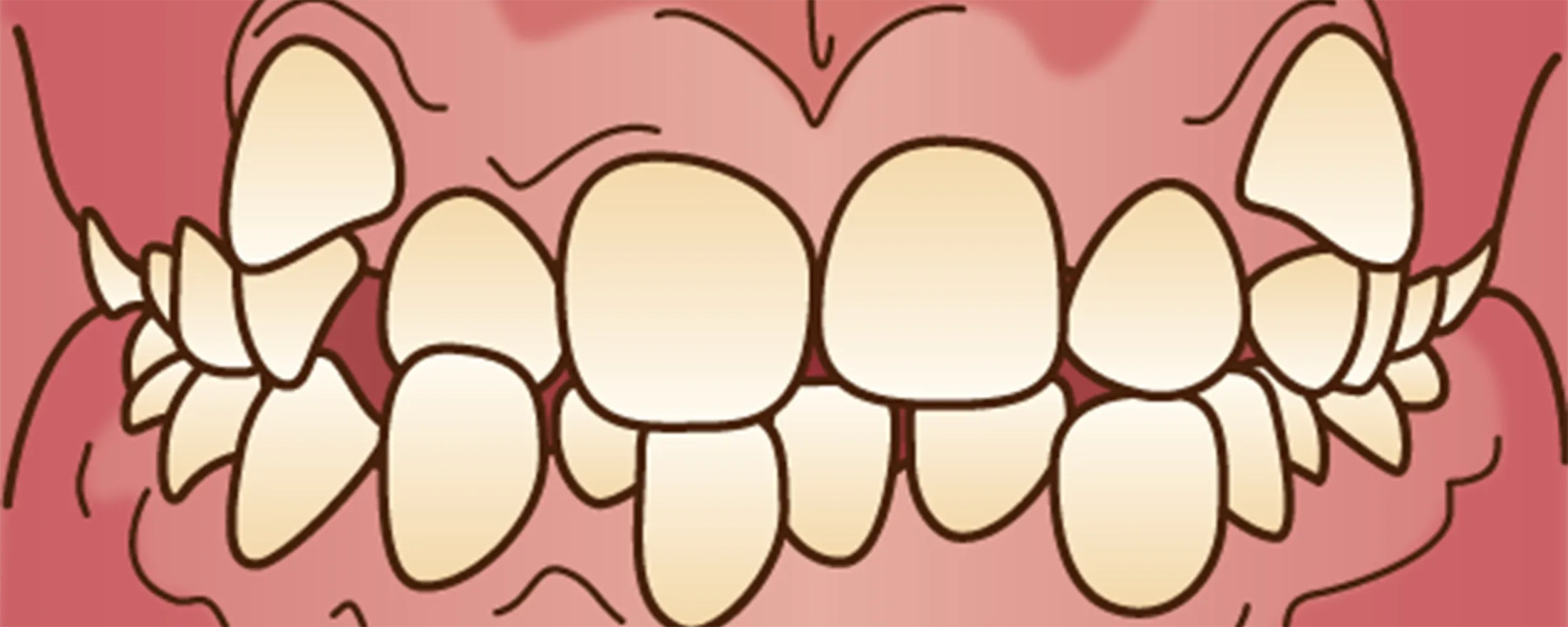

叢生(乱ぐい歯)とは、歯が部分的に重なり合ってしまう歯並びのことです。特に上の犬歯が重なっている場合「八重歯」と呼ばれることもあり、歯の大きさと顎の大きさのバランスが取れていないことが原因です。

例えば、歯が大きいのに顎が小さい場合や、歯は正常な大きさでも顎が小さい場合に起こりやすくなります。また、両親からの遺伝によることが多いです。

でこぼこ(叢生)を

矯正する際の治療方法

大人の場合(第2期治療)

- 抜歯矯正+歯科矯正用アンカースクリュー主に小臼歯を数本抜歯してできた隙間を使ってデコボコを治します。歯を抜くことで本来咬めるはずの歯を増やすことを目的で治療します。抜いた歯の隙間は、歯科矯正用アンカースクリューをいう骨に固定するネジを併用することがほぼ必須になります。

デコボコの量が小さい場合でも、歯の先天性欠如や虫歯や歯周病により治療開始時点で歯が足らない患者様にも抜歯矯正をすすめることがあります。 - 非抜歯矯正+IPR(歯の隙間を作る)歯を抜いて治すほどのデコボコではない場合や歯の傾きによりデコボコがある場合、歯を抜かずに治療することがあります。

IPR(Inter Proximal Reduction)という歯と歯の間に0.数ミリ程度の隙間を入れることで、デコボコが改善する場合提案させていただくこともあります。 - 骨格性拡大当院ではMSE(Maxillary Skeletal Expander)という装置を使用しています。歯科矯正用アンカースクリューという骨に固定するネジを併用して上顎骨を骨格的に側方拡大を行うことで隙間を作り、デコボコの治療をします。

もともと顎が狭いことが原因でデコボコになっている患者様に提案しますが、顎を拡げてもデコボコが治りきらない場合は抜歯矯正を併用する可能性もあります。 - 遠心移動歯を後方に移動させることで隙間をつくり、歯列前方のデコボコを治します。マウスピース矯正が得意な治療法ではありますが、ワイヤー矯正でも治療は可能です。

後方に遠心移動できるだけの骨幅が必要になるため事前にCT撮影を行い適応可能かどうか確認します。

子供の場合(第1期治療)

- 骨格性拡大+前歯部矯正子供の場合、大人の患者様と比べて上顎骨は柔らかく、歯科矯正用アンカースクリューを併用せずに骨格性の側方拡大を達成できることが多いです。

急速拡大装置という装置に埋め込まれている拡大ネジを回すことで顎を拡げ、それによりできた隙間を使って歯のデコボコを治療し、永久歯の萌出スペースを確保します。

拡大後は上顎もしくは上下顎の前歯部にブラケットを装着し、拡大装置にて確保したスペースを用いて前歯のデコボコを治します。 - 歯槽性拡大+前歯部矯正骨格ごと拡大する治療とは別に、クワドヘリックスやバイヘリックスといった歯の傾斜を利用して拡大する方法があります。

デコボコの量は少ないが、永久歯の萌出するスペースが足りない患者様が対象になります。拡大装置と併用して上顎もしくは上下顎の前歯部にブラケットを装着し、前歯のデコボコを治します。

※検査終了後に診断を立てていきますが、上記以外の方法で治療する場合もございます。